Kapitel 3

Erst die Idee – dann die Geschichte

Eine Idee – woher nehmen?

»Einer guten Idee ist es egal, wer sie hatte.« Mit diesem Zitat, es stammt von einem Marketing-Experten, soll niemand zum Diebstahl geistigen Eigentums ermuntert oder gar aufgefordert werden! Es geht vielmehr darum, alle Quellen der Inspiration zu neuen Ideen vorbehaltlos auszuschöpfen.

Wir lesen einen Zeitungsartikel, sitzen beim Feierabendbier, sind im Berufsverkehr auf dem Nachhauseweg, gehen spazieren, sitzen mit der Angel am Dorfteich, lesen ein Buch, bearbeiten ein Kreuzworträtsel, sitzen vor dem Fernsehgerät, werden in wenigen Minuten einschlafen – und plötzlich ist sie da.

DIE IDEE. Nimm sie ernst – schreibe sie auf.

Wenige Wörter, ein paar Sätze, das genügt. Auf einen Briefumschlag, die Einkaufsliste im Handy, den Rand eines Flyers. Oder du hast die Idee beim Betrachten eines Veranstaltungsprogramms, eines Bildes oder eines Zeitungsausschnitts. Bewahre sie auf, die Idee. Später, wenn du mehr Zeit hast und nicht müde bist, kannst du deine Idee in Ruhe prüfen.

Vielleicht findest du sie doch nicht so toll. Dann weg mit ihr. Doch wenn sie dir später noch immer gefällt, kann sie nicht mehr weg. Du hast sie ja aufgeschrieben. Dann kannst du beginnen, mit ihr zu arbeiten.

Eine Idee ist plötzlich da, zufällig und ohne Voranmeldung. Herbeizaubern kannst du sie nicht, verhindern aber auch nicht. Sei immer darauf gefasst, dass sie plötzlich in deinem Kopf erscheint.

Die Entstehungsgeschichten von Ideen auf den folgenden Seiten könnten so oder so ähnlich passiert sein. Aus einigen Ideen entwickelten sich Geschichten und später entstanden daraus Videos.

Kinder und Familie

Kinder zählen zu den beliebtesten Motiven, lassen Eltern gern zu Foto- oder Videokamera greifen. Geburt, erste Schritte, Kindergarten, Schule, Hochzeit – die Fülle erinnerungswerter Ereignisse ermuntert viele Handybesitzer, die Kamera auf die Kleinen zu halten.

Manche Eltern behaupten, sie könnten über die Entwicklung ihres Nachwuchses ganze Bände mit Geschichten füllen – oder Videos machen. Mit der richtigen Idee ist das tatsächlich kein Problem.

Fasching im Kindergarten

Familienfrühstück bei Familie Kindermann. Wie immer drängt die Zeit. Da taucht mit einer fast vergessenen Einladung aus dem Kindergarten die Frage auf, ob Papa oder Mama dabei sein wird. Dabei sein?

In der übernächsten Woche veranstaltet der Kindergarten ein Faschingsfest. Dazu findet ein Vorbereitungsnachmittag statt. Gemeinsam sollen die Kinder und Erwachsenen Kostüme entwerfen und gestalten. Kinder mit Eltern sind herzlich eingeladen.

Während der Familienrat tagt – die Zeit drängt –, erfährt Vater Kindermann, dass sich die Tochter als Jäger und der Sohn als Rotkäppchen verkleiden möchte. Upps – etwas verwunderlich findet er diese Wahl.

Gedanken schießen ihm durch den Kopf: Die Großeltern wohnen ein paar Hundert Kilometer entfernt – fragen häufig nach den Enkeln – statt immer nur Fotos mal ein Video, mit dem neuen Handy kein Problem – Kinder im Kostüm auf der Rutsche – eine Erinnerung für später, wenn sie größer sind, vielleicht heiraten, die Tochter als Jäger, der Sohn als Rotkäppchen – ja, ein Video ist genau das Richtige.

Aufschreiben! Nein, dafür ist im Moment keine Zeit. Außerdem ist da noch die Kita-Einladung. Die wird sichergestellt. Später wirst du die Idee weiterverfolgen. Los zur Arbeit ...

Ein Video, dessen Ursprung die eigenen vier Wände sind, ist als Einsteigerprojekt ein Idealfall. Der Protagonist, in diesem Fall das eigene Kind, ist dir mit allen charakterlichen Facetten vertraut. Einen Teil der Dreharbeiten wirst du im eigenen Heim, also in gewohnter Umgebung erledigen können. Wer die Fachberatung in Sachen Kinderbetreuung und Faschingskostümgestaltung übernimmt, sollte die Kamerafrau oder den Kameramann tatkräftig als Produktionshelfer unterstützen. Schließlich ist auch das Drehen von Familienvideos Teamarbeit.

Freizeit, Reisen, Hobby, Sport

Nicht nur der Deutschen liebstes Hobby ist das Reisen. Den Fotoapparat, vor wenigen Jahren noch unverzichtbarer Urlaubsbegleiter, hat das Handy in der Hosentasche verdrängt. Videoaufnahmen von Urlaubsreisen sind daher nicht selten. Die Ideen für ein Video können schon mal vor Urlaubsbeginn entstehen.

Bergwart auf einer Ostseeinsel

Ein runder Geburtstag wird gefeiert. Mehr als 50 Gäste – Kollegen, Nachbarn – haben sich eingefunden. Einem Bekannten des Jubilars, nennen wir ihn Tobias Sommer, sitzt ein älterer Herr gegenüber. Ruhig und besonnen unterhält er sich mit seinen Tischnachbarn. Erst Small Talk, dann Persönliches. Der ältere Herr ist Schlosser von Beruf – wohnt in einem kleinen Dorf auf einer Ostseeinsel – Sonne, Strand, Urlaub. Tobias Sommer fragt nach Interessen, sein Gegenüber schmunzelt – Hobby: Bergwart – veralbert er seinen Gesprächspartner? Auf erneute Nachfrage die gleiche Antwort: Bergwart auf dem Jungfernberg – Höhe des Berges 18 m – jeden Bezwinger des Gipfels erwartet eine Bank zum Ausruhen und das Gipfelbuch. Der Bergwart kramt ein Foto aus der Jackentasche. Es zeigt, befestigt an einer Bank, einen Briefkasten mit der Aufschrift »Gipfelbuch«.

Vor Tobias Sommers geistigem Auge erscheint die Sonneninsel – der Strand – die Wellen der Ostsee – ein Berg, nein, ein 18 m hoher Hügel. Der füllige Bergwart erklimmt den Gipfel – dann der Briefkasten – das Gipfelbuch. Schon sehr witzig, findet Sommer. Die Urlaubsplanung läuft in seinem Kopf ab. Er kennt die Insel – war lange nicht mehr dort – vielleicht Urlaub im nächsten Sommer – und bei schlechtem Strandwetter ... ein kleines Video über den Berg, für Kollegen und Freunde zu Haus – die Besteigung des 18-m-Berges. Er muss schmunzeln.

.jpg)

Abb. 3.1: Gipfelbuch – ein Foto, eine Idee

Aufschreiben? Das Briefkastenfoto des Gesprächspartners darf er behalten als Erinnerungshilfe. Spätestens, wenn die Urlaubsplanung ansteht, wird Tobias Sommer über die Idee eines Bergwart-Videos erneut nachdenken. Schmunzelnd lässt er das Foto in seiner Jackentasche verschwinden.

Schulen und Berufsausbildung

Wie wichtig mediale Präsenz auch für Ausbildungseinrichtungen ist, belegen bei Schulen jeder Art die meist vorhandenen Internetseiten. Es ist gängige Praxis, dass private, aber auch staatliche Bildungseinrichtungen bei der Bewältigung ihren Aufgaben Unterstützung durch Fördervereine bekommen.

Mit gebrochenen Flügeln kann man nicht fliegen.

Etwas sperrig scheint die Überschrift. Sie bezeichnete das Projekt einer Musikschule und ihres rührigen Fördervereins, ein neues Musikinstrument zu beschaffen – einen Flügel. Einen Teil der Finanzierung des hochwertigen Instruments ist durch Crowdfunding – Schwarmfinanzierung – geplant. Im Internet vorgestellt, informiert das Projekt potenzielle Spender und wirbt für finanzielle Unterstützung. Projektziel und Angaben zur Finanzierung sind auf einer Crowdfunding-Internetseite nachzulesen. Zusätzlich soll ein Video mit zwei klavierspielenden Musikschülern medial für das Projekt werben. Mit dieser Idee begibt sich ein Vertreter des Fördervereins auf die Suche nach einem Videomacher – und wird alsbald fündig.

Im persönlichen Gespräch zwischen Videomacher und Vereinsvertreter entwickelt sich aus der ursprünglichen Idee sehr schnell ein ausgewachsenes Konzept für das zu produzierende Video: Zwei Musikschüler mit fortgeschrittener Ausbildung spielen gemeinsam ein flottes Klavierstück auf mehreren Instrumenten der Musikschule. Sie beginnen auf älteren Instrumenten des Hauses, wechseln mehrfach und spielen am Ende des kurzen Videos gemeinsam an einem Konzertflügel. Unmittelbar nach dem Spiel drehen sie sich und blicken, einen kurzen Werbetext aufsagend, zur Kamera. Ende.

Idee und Konzept notieren – Termin für das nächste Vorbereitungsgespräch vereinbaren.

Regeln für die Findungsprozesse einer Idee haben Seltenheitswert. Es kann auch in der Lebensgeschichte eines befreundeten Menschen die Idee für ein Video verborgen sein.

Die Freisprechung

Frank Schüler ist mit einem Freund aus Schulzeiten verabredet. Der leitet seit fast 10 Jahren eine »besondere« Bildungseinrichtung – junge Leute mit einem Handicap absolvieren dort eine berufliche Ausbildung. Nachdem über sämtliche Stufen der zurückliegenden Karriereleiter gesprochen wurde, wechselt das Gespräch auf die Hobbys der Schulfreunde. Frank Schüler schwärmt vom neuen Smartphone mit integrierter Super-Kamera und berichtet voller Begeisterung vom Video-Hobby. Der Schulfreund hört sehr aufmerksam zu. Du spürst förmlich, wie es plötzlich »KLICK« bei ihm macht. Im Kopf des Gesprächspartners ist etwas passiert: eine Idee?

Er denkt laut: Videos machst du? Vielleicht auch für die Internetseite unserer Bildungseinrichtung ein kleines ...? Absolventen könnten zu Wort kommen – junge Leute, die vor ein paar Jahren in der Bildungseinrichtung ihren Abschluss gemacht haben und jetzt berufstätig sind. Nicht platt erzählen, wie toll die Bildungseinrichtung ist, sondern zeigen und von Absolventen erzählen lassen, dass die Ausbildung bei uns klasse war, sie junge Leute in einen Job gebracht hat, von dem sie heute leben können. Das ist schon Lob für die Bildungseinrichtung, aber eben kein Eigenlob.

Wäre so etwas machbar? Mit einfachen Mitteln?

Schüler ist sehr stolz, gefragt zu werden. Sein Schulfreund traut ihm so ein kleines Videoprojekt zu. Doch Schüler ist erst einmal ratlos.

Wenige Tage später – Lokaltermin – Recherche in der Bildungseinrichtung, Besuch in den Lehrwerkstätten, im Ausbildungscafé, in den Ausbildungsräumen.

Bei einem abschließenden Kaffee verrät der Schulfreund, dass er während eines feierlichen Aktes zum Ende der Ausbildung die Gesellenbriefe überreicht. Freisprechung nennt man diese aus dem Handwerk stammende Tradition, für die jungen Leute ein bewegender Moment. Manche der hier Ausgebildeten besuchen noch Jahre später »ihre« Ausbildungseinrichtung – aus Dankbarkeit und in Erinnerung an tolle Erlebnisse.

Rechercheerfahren nimmt Schüler viele Notizen mit und ist voller Hoffnung, aus dieser Idee eine Geschichte und dann ein Video entwickeln zu können.

Arbeit, Wirtschaft

Werbung- und Marketingstrategien waren in der Vergangenheit das Spielfeld für mittlere bis große und finanziell gut ausgestattete Unternehmen. Einen Werbespot zu produzieren, der einen Becher mit Joghurt ins rechte Licht rückt, dazu brauchte es einen Lkw voller Technik samt ordentlichem Budget. Kostspielig auch der Weg, das filmische Ergebnis auf Kinoleinwand oder Fernseher und damit zur Zielgruppe Konsumenten zu transportieren.

Der Klempner um die Ecke, das städtische Krankenhaus, regionale Hilfs- und Ausbildungsangebote, die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen waren dagegen chancenlos, mit ihren Angeboten in Nachbarorten Aufmerksamkeit zu erzeugen. Selbst Flyer oder Zeitungsanzeigen sind nur ein stumpfes Schwert gegen die Werbemacht großer Unternehmen.

Das war früher – vor 25 Jahren –, denn die Möglichkeiten des Internets verschoben die Proportionen – ein wenig zumindest. Mit einer Homepage erreichen auch kleine Unternehmen ihre relevanten Zielgruppen besser, als 1000 Prospekte oder Zeitungsanzeigen es vermögen. Eine Homepage mit Fotos, aussagekräftigen Texten – und einem interessanten Video? Das könnte der Internetseite des Unternehmens noch mehr Pep verleihen, sie professionell erscheinen lassen, Neugier bei potenziellen Kunden wecken, Bestandskunden über Neues informieren.

Image- oder Firmenvideos werden zur Verbesserung der Außenwirkung von Unternehmen sowie ihren Produkten und Dienstleistungen produziert. Die Pflege bestehender Kundenbindungen und die Gewinnung neuer Kunden stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Aufgaben medial zu unterstützen, stellt Videoeinsteiger vor große Herausforderungen. Schließlich verbindet ein Unternehmen mit einem Imagevideo hohe Erwartungen an dessen Wirksamkeit.

Einen guten Einstieg in diese Thematik können Videos für den unternehmensinternen Einsatz sein. Immer häufiger gehört es zur Unternehmensphilosophie, dass neue Mitarbeiter neben ihren unmittelbaren Arbeitsaufgaben das gesamte Unternehmen kennen- und verstehen lernen. Neue Produkte, erweiterte Dienstleistungen, Umstrukturierungen erfordern betriebsinterne Kommunikation mit den Mitarbeitern. Informativ gestaltete Videos sind sehr einprägsam. Können bei Bedarf mehrfach angesehen werden und aufwendige Schulungen ergänzen oder sogar ersetzen.

Unternehmensvideo(s) für neue Mitarbeiter

An mehr als 10 Standorten bietet ein Träger soziale wirtschaftliche Dienstleistungen an. Viele der Angebote richten sich an Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen. Diese Menschen werden bei der Gestaltung ihres Lebensweges unterstützt.

Was bestimmt das Leitbild der Einrichtungen? Was beschreibt die besondere Lebenssituation der Menschen, die hier Betreuung und Unterstützung finden? Welche Anforderungen stellen sich an neue Mitarbeiter? Mit welcher Motivation arbeiten Menschen in den Einrichtungen?

Pilotprojekt und Verwaltung

Die Chance, über Neues zu berichten, lässt das Herz eines jeden Videomachers höherschlagen.

Rohstoffe werden knapper und teurer. Da liegt die Idee, Transporte vom Auto auf Fahrräder zu verlagern, auf der Hand. In größeren Städten gehören Lastenfahrräder zum vertrauten Stadtbild. Die Eignung dieser umweltschonenden Transportmittel für den innerstädtischen Transport in Kleinstädten soll eine Studie belegen. Gefördert mit EU-Mitteln und wissenschaftlich begleitet durch eine Hochschuleinrichtung steht der Stadtverwaltung ein Lastenrad-Fuhrpark für den Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung.

Die Idee: ein Werbe-Video über den Einsatz von Lastenfahrrädern

Das Lastenradprojekt

Lastenräder in einer Kleinstadt: Was lässt sich transportieren? Welche Wege sind typisch in einer Kleinstadt? Welcher Vorteil entsteht durch die Nutzung eines Lastenrades? Wer sind potenzielle Anwender?

Werbung per Video ist gut, aber (wie) sind zukünftige Anwendergruppen per Video erreichbar?

Informationen der Stadtverwaltung, der Hochschule, Erfahrungen anderer Städte einfließen lassen. Wo gibt’s die Lastenräder? Das Video sollte Kosten und andere praktische Hinweise zur Nutzung vermitteln.

Videos über Projekte mit Pilotcharakter sind eine besondere Herausforderung auch für die Video-Macher. Einerseits versprechen innovative Projekte auch interessante Videos. Läuft ein solches Projekt aber schlecht oder in eine unerwartete Richtung, kann das auch zum vorzeitigen Lebensende unseres mühsam produzierten Videos führen. Projektverständnis durch besonders gründliche Recherche ist in solchen Fällen unerlässlich und erspart spätere Enttäuschungen.

Ehrenamt

Katastrophenschutz, Flüchtlingshilfe, Sozialarbeit – wie wäre unsere Gesellschaft ohne das engagierte und unentgeltliche Ehrenamt?

Helfer auf vier Pfoten

Vor einer Woche hat die Familie Zuwachs bekommen, tierischen Zuwachs. Ein Labradorrüde bringt seither das Leben durcheinander. Seit deiner Schulzeit bist du als Mitglied im Roten Kreuz aktiv und hast bereits vor dem Hundekauf den festen Plan, in der Rettungshundestaffel mitzuarbeiten, also dem Vierbeiner – und dir – die Suche nach in Not geratenen Menschen beizubringen.

Die Ausbildung zum Suchhund kann ein Hund frühestens im Alter von 6 Monaten beginnen – eine gute Möglichkeit, mit der Videokamera dabei zu sein.

Viel mehr als diese Idee gibt es bisher nicht. Vielleicht noch die Vorstellung, wie du und der superkluge Hund einen Menschen aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes rettet ... nach einem Erdbeben – vielleicht. Aber so viele Erdbeben gibt’s hier nicht – mal nachfragen, wie Ausbildung und der spätere Einsatz von Rettungshunden ablaufen.

In der DRK-Zeitung hast du einen kurzen Bericht über die Rettungshundearbeit gelesen. Weiter bist du mit der Idee nicht gekommen.

Kirche & Co.

Du findest dich nicht besonders religiös. Kirchensteuer zahlst du aufgrund einer familiären Tradition, vielleicht auch, weil der Kindergarten kirchlich ist. Allmonatlich findest du ein zeitungsähnliches Druckwerk im Briefkasten und liest es – besonders in der Weihnachtszeit. Die Gemeinde sucht dringend Mann/Frau mit Videoerfahrung. Eine Telefonnummer für Rückmeldungen vervollständigt den Hilferuf.

Frohe Weihnachten – mit YouTube

Anruf im Gemeindebüro – wegen Pandemie ist die Kirche für Menschenansammlungen geschlossen. Weihnachten und volle Kirche – das fällt in diesem Jahr aus. Große Enttäuschung bei Familien mit Kindern, älteren Menschen. Weihnachtsstimmung per YouTube – ob das geht?

Erleuchtend das Gespräch mit der freundlichen Pastorin. Ihre Idee, den festlichen Gottesdienst am Heiligen Abend durch ein Video zu ergänzen. Mit Weihnachten steht das Thema fest. Die Idee der Pastorin, die Geschichte im Heute spielen zu lassen. Joseph und die schwangere Maria als Flüchtlinge auf der Suche nach einer Behausung.

Ein Weihnachtsmarkt mit Spektakel, aber ohne Wohnmöglichkeit. Nach einer Wanderung durch die regennasse Nacht dann eine bescheidene Unterkunft in einem Stall, gemeinsam mit einem Esel. Seit 2000 Jahren ist bekannt, wie die Geschichte ausgeht. Ihre Umsetzung mit den Mitteln eines Videofilmers erscheint auf den ersten Blick nicht unproblematisch. Die Idee für das Video ist offenbar komplett. Dir bleibt es, Ideen für die Umsetzung der Geschichte zu entwickeln.

Ob die Idee für ein Video das Ergebnis eigener Kreativität ist oder ein Nachbar, Kollege, Bekannter dich mit ihr »infiziert« hat, du hast jetzt die Chance, sie zu prüfen, weiterzuentwickeln und dann – vielleicht – umzusetzen.

Noch besteht die Idee aus Notizen und Gedanken, die sich nur allzu leicht in Luft auflösen. Verhindere dies, indem du die Idee mit Fleiß, etwas Arbeit und Fakten fütterst.

Bearbeite die Idee gründlich und überlege dir auch, was im Falle einer Realisierung – als Video – zu bedenken ist.

Forschungsprojekte

Dem Thema Fusionsforschung als Beitrag zu klima- und umweltfreundlicher Energieversorgung widmete sich im November 2021 ein Forum der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow. Mit der Einladung zur Weltklimakonferenz offerierten die Veranstalter teilnehmenden Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre Forschungseinrichtung und deren Ergebnisse in einem Video vorzustellen.

Fusionsforschung gegen Klimawandel

Die Gewinnung von Energie durch die Verschmelzung von Atomkernen zählt zu einem der spannendsten Forschungsgebiete unserer Zeit. Energiegewinnung, ähnlich der Sonne. Ist die Forschung erfolgreich, könnte ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts aus einem Gramm Fusionsbrennstoff so viel Energie erzeugt werden wie aus elf Tonnen Kohle. Natürlich ohne klimaschädliche Emissionen und unabhängig von Wind und Sonne – also grundlastfähig.

Die Herausforderung: dem Zielpublikum, eher Klima- als Fusionsspezialisten, verdeutlichen, welche riesigen technischen Hürden bei der Realisierung eines Fusionskraftwerkes zu bewältigen sind. Grundlegendes über die Beherrschung von Plasmen mit höchsten Temperaturen in wenigen Minuten nahezubringen. Einen »Blick« in die hoch komplizierte Anlage des Fusionsexperiments zu ermöglichen – Trick und Realdarstellung.

Ergebnisse der weltweiten Fusionsforschung finden ein großes öffentliches Interesse – nicht nur unter Fachleuten. Videos können und sollen diesem Interesse gerecht werden.

Konzeption und Herstellung von Videos verlangen, zusätzlich zu langjährigen Presseerfahrungen neue Aspekte der Medienarbeit zu bedenken. Eine interessante Herausforderung für die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit.

Schreib(werk)zeug von Profis

Schon Geheimrat Goethe wusste: »Ein Mann, der recht zu wirken denkt, muss auf das beste Werkzeug halten.«

Dem Koch das richtige Messer, dem Maurer die passende Kelle, dem Schneider die richtige Nadel. Jeder Heimwerker hat für die elementare Selbsthilfe im Haushalt eine Werkzeuggrundausstattung – und sollte damit umgehen können.

Auf dem Weg zum selbst gemachten Video ist es nicht anders. Mit der Idee gehen wir den ersten Schritt auf dem Weg zum vorführreifen Video. Bei einem Blick nach rechts und links werden wir entdecken, dass fast alle Videomacher bei der Suche nach Hilfe und Unterstützung auf die gleichen Werkzeuge gestoßen sind.

Tolle Idee – und was nun?

Die Idee für ein Video ist da. Wenn du über sie nachdenkst, entstehen in deinem Kopf Bilder, Situationen, Geräusche, vielleicht Musik. Vor deinem geistigen Auge (und Ohr) erscheinen optische und akustische Fragmente, aber nichts Zusammenhängendes.

Faschingsfest im Kindergarten – verkleidete, Brause trinkende und herumtollende Kinder.

Bergwart eines 18-Meter-Berges auf einer Ostseeinsel – älterer Herr zu Fuß bei einem sanften Anstieg, ein Briefkasten, Gipfelbesucher beim Eintragen in das Gipfelbuch, du »hörst« ein Alphorn.

Dein Hund bei der Suche in einem Trümmerfeld, ein weinendes Kind unter eingestürzten Gebäuden, der Hund scharrt, eine verschüttete Frau wird aus Trümmern gerettet.

Beeindruckende, interessante, lustige oder dramatische Situationen, die deine Freunde, Großeltern, Kollegen und die Familie als Video sehen und begeistern sollen.

Schmunzeln über den kleinen Jungen, der mit seiner Mutter am Rotkäppchenkostüm bastelt. Staunen über den gemeinsamen Bergaufstieg auf einer Ostseeinsel und deinen Eintrag in das Gipfelbuch. Den Atem anhalten bei der Suche nach vermissten Kindern und Erleichterung verspüren, wenn Bello die kleinen Ausreißer im Wald aufspürt.

Spannend, interessant, lehrreich und mitreißend – die Videos sollen bei deinen Zuschauern gut ankommen. Nur, wie gelingt das? Erzähle einfach eine gute Geschichte mit deinem Video. Deine Zuschauer werden es dir danken.

Lege jetzt dein Smartphone zur Seite, nimm ein Blatt Papier (oder ein Schreibprogramm auf dem Computer) und beginne, Fakten zu sammeln. Hast du noch den Zettel mit der notierten Video-Idee? Jetzt wird er dir gute Dienste leisten. Denn mit dieser Idee geht’s an die Informationsbeschaffung – die Recherche.

Recherche

Durch Recherchen wirst du zum Spezialisten für das Thema deines geplanten Videos. Für deine zukünftigen Zuschauer gehst du auf die gezielte Suche nach Informationen. Nur Informationen, die du aufspürst und in das Video einfließen lässt, erreichen die Zuschauer. Gute Informationen machen das Video interessant. Unerwartete Informationen überraschen, amüsieren oder erschrecken die Zuschauer. Informationen in unserem Video können unterschiedlichste Emotionen auslösen. Mit dem gezielten Sammeln von Informationen, dem Recherchieren, legst du dafür das Fundament. Darauf eine gute Geschichte zu bauen, wird dir viel leichter fallen.

Begeben wir uns auf Recherche zu unseren Video-Ideen.

Recherche zum »Fasching im Kindergarten«

- Mit den Kindern Kostüme basteln – können das nur Muttis oder werden auch Vatis das Faschingsfest vorbereiten?

- Wenn ja, wer sind diese Vatis und was ist ihr Motiv?

- Was machen die Vatis beruflich?

- Welcher Vati ist bereit, vor der Kamera »auszusagen«?

- Ist es »normal«, dass Jungen auch in Mädchenrollen schlüpfen (Rotkäppchen)? Ein/e Erzieher/in kann das sicher beantworten / erläutern.

- Gibt es Kinder, die auch den »bösen« Wolf spielen möchten, wenn ja, weshalb?

- Verkleiden sich Kinder gern und schlüpfen in die Rolle von Erwachsenen / Märchenfiguren?

- Wo findet das Faschingsfest statt, Innenraum, Spielplatz der Kita?

- Wie viele Kinder + Erwachsene werden bei der Vorbereitung helfen?

- Wie viele Personen erwartet die Kita zum Fest?

- Gibt es Eltern, die nicht zum Fest kommen werden und es ihren Kindern untersagen?

- Spielen dabei finanzielle oder soziale Gründe eine Rolle?

- Gibt es die Bereitschaft – bei Kindern/Eltern – finanziell / sozial Schwächere zu unterstützen?

Bereits die Beantwortung dieser Fragen erfordert eine gewisse Zeit. Du wirst den Kindergarten besuchen, mit einer Betreuerin sprechen, vielleicht einen kostümbastelbereiten Vater zu Hause besuchen, mit anderen Eltern und Kindern über ihre Hilfsbereitschaft sprechen – und dabei viel Neues erfahren.

Recherche-Ergebnisse »Fasching im Kindergarten«

- Zwei Väter werden am Vorbereitungsnachmittag mit ihren Kindern basteln.

- Die Ehefrau des einen Vaters ist Ärztin in einem Krankenhaus und am Nachmittag nicht abkömmlich. Die Tochter möchte als »Hexe« zum Fasching erscheinen. Der Vater, ein junger Anwalt, konnte sich zwei Nachmittage freinehmen. Er bestreitet jedes Geschick fürs Kostümebasteln, sieht sich aber in pädagogischer Verantwortung und möchte der Tochter den Kostümbastel- und Faschingsnachmittag ermöglichen.

- Ein zweiter Vater, er ist mitten in einer Umschulung zum IT-Servicetechniker, hat ebenfalls eine Tochter und vertritt »zwangsweise« seine Frau, wie er ausdrücklich betont.

- Er stammt aus dem Rheinland, Fasching bzw. Karneval ist für ihn ein Stück unverzichtbare Heimatkultur, Kostümbasteln inklusive.

- Er ist ein lustiger Typ, gesprächig und gern bereit, die Vorbereitung des Festes mit (Faschings-)Rat und Tat zu unterstützen.

- Vor der Kamera ist er bereit, über seine Karnevals-Kindheit zu sprechen.

- Er ist auch bereit, über die Geschichte des Karnevals zu sprechen.

- Die Erzieherin Frau M. erklärt, dass Kinder Profis im Verkleiden sind. Sie probieren sich dabei in Rollen aus, die ihnen im normalen Leben verwehrt sind.

- Auch auf die Gefahr hin, gefressen zu werden, schlüpft ein Junge in die Rolle des Rotkäppchens. Er kann auf diese Weise der Aufsicht übervorsichtiger Eltern entfliehen und wird zum Schluss doch noch aus dem Bauch des gefräßigen Wolfes gerettet.

- Am Vorbereitungsnachmittag werden Eltern von 10 Kindern in der Kita basteln und Raumschmuck herstellen.

- Bei schönem Wetter gibt es einen kleinen Festumzug im Wohngebiet. Anschließend findet die Faschingsfeier mit Kakao, Kuchen und vielen Spielen im Gruppenraum und auf dem Flur statt.

Die Gespräche mit einer Kita-Erzieherin und zwei Vätern haben eine Menge Informationen zutage gefördert. Wenn in dir plötzlich das Gefühl keimt, in den Beruf eines Faschingsfestplaners wechseln zu müssen, dann hast du vieles richtig gemacht. Zettel sind beschrieben, der Kopf quillt über vom Wissen über die Geschichte des Faschings, dem Planen von Kita-Feiern und dem Einblick in die Psychologie der frühkindlichen Entwicklung.

Wie das Sammeln von Informationen zu einer Idee oder zu einem Thema funktioniert, hat das Beispiel »Fasching im Kindergarten« deutlich gemacht. Nachdenken, Kopf anstrengen, Fragen stellen, nachlesen. Für die Zuschauer unseres geplanten Videos haben wir uns so richtig ins Zeug gelegt, keinen Rechercheaufwand gescheut – und fast nichts vergessen. Fast?

Eine Information sollte in unserem Video auf keinen Fall fehlen: das Alter der Kinder. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob die 3- bis 4-Jährigen feiern oder die »großen«, 6- bis 7-Jährigen aus der Vorschulgruppe den Nachmittag mitgestalten.

Die Gefahr des Vergessens elementarer Informationen für unser Video können wir erheblich reduzieren, indem wir uns eines Hilfsmittels für das systematische Zusammentragen von Informationen bedienen. Auch Journalisten, Texter, Autoren und Marketingleute verwenden sie häufig – die W-Fragen.

Die Sache mit den W-Fragen

»Worum geht’s in dem Film / Buch / Theaterstück?« Diese Frage hat wohl jeder einmal gehört oder gestellt. Diesem wenig differenzierten Wunsch folgen dann weiterer Fragen, die eines gemeinsam haben. Sie beginnen mit einem »W«.

- Wer – macht etwas? Wer spielt eine wichtige Rolle? Frage nach den Beteiligten.

- Wo – passiert etwas? Frage nach dem Ort, der Location.

- Wann – passiert etwas? Frage nach Datum und Zeit.

- Was – passiert überhaupt? Frage nach dem Geschehen.

- Warum – passiert etwas / das? Frage nach dem Grund.

- Wie – und auf welche Weise passiert etwas? Frage nach dem Ablauf.

- Wozu – passiert etwas? Frage nach der Verwendung.

Die W-Fragen sind geeignet, Inhalte zu erfassen. W-Fragen können nicht mit JA oder NEIN beantwortet werden. Mit Antworten auf die W-Fragen wird ein Ereignis beschrieben.

Anwendbar sind W-Fragen als Grundgerüst von Recherchen, bei denen es um konkrete Inhalte geht.

W-Fragen zum »Bergwart auf einer Ostseeinsel«

- Wer spielt in dem Video eine wichtige Rolle?

- Wo befindet sich der Berg, wo lebt der Bergwart?

- Wann hat der Bergwart den Gedanken gehabt?

- Was passiert(e) auf dem 18 m hohen Hügel?

- Warum kommt jemand auf den Gedanken, einem 18 m hohen Hügel zum Berg zu erklären?

- Wie ist das mit der Bank und dem Gipfelbuch abgelaufen?

- Wozu sind Bank und Buch auf dem Gipfel gut?

Ausgerüstet mit diesem Fragenkatalog machen wir uns ans Recherchieren für das »Bergwart ...«-Video. Steht uns der geplante Urlaub an der Ostsee noch bevor, werden wir den »Bergwart« telefonisch ausfragen. Auch das Internet ist bei der Faktenbeschaffung eine gute Unterstützung.

Die gesammelten Ergebnisse erfassen wir unbedingt schriftlich. Für die spätere Verarbeitung eignet sich ein Textverarbeitungsprogramm. Es erleichtert, die Ergebnisse auf einfache Weise in eine beliebige Reihenfolge zu bringen.

Es geht aber auch ohne Computerunterstützung. Wer die analoge Speicherung der Recherche bevorzugt, schreibt jedes Ergebnis – Vorderseite Frage und Rückseite Antwort – auf eine kleine Karteikarte. Der Zugriff auf die gesammelten Informationen ist bei dieser Methode nicht von der Anwesenheit eines Computers abhängig. Ein weiterer Vorteil des analogen Verfahrens besteht in der Flexibilität, die Reihenfolge der gesammelten Informationen durch Umsortieren der Karteikarten zu variieren.

Recherche-Ergebnisse »Bergwart auf einer Ostseeinsel«

- Wer spielt in dem Video eine wichtige Rolle?

Jungfernberg; das ist eine 18-m-Anhöhe auf einer abgelegenen Landzunge der Ostseeinsel.

Winfried L. ist von Beruf Schlosser, Bergwart ist er aus Berufung. In ein paar Jahren wird er in den Ruhestand gehen – beruflich. Die selbst gewählte Aufgabe als Bergwart wird er fortsetzen.

- Wo befindet sich der Berg, wo lebt der Bergwart?

Den Meeresspiegel ist von hier gut zu sehen. Nicht einmal zwei Kilometer sind es bis zum Strand der Ostsee. Wilfried, der Bergwart, wohnt am Rande des Hügels in einem Fischerdorf.

- Wann hat der Bergwart den Gedanken gehabt?

Vor fast 15 Jahren kam der Bergwart auf die Idee mit dem Gipfelbuch.

- Was passiert(e) auf dem 18 m hohen Hügel?

Von der Aussicht begeisterte Touristen genießen den Panoramablick. Seit es das Gipfelbuch gibt, es liegt regengeschützt in einem Briefkasten, verfassen viele Besucher einen Eintrag.

Auf einer Bank können sich Touristen nach dem strapaziösen Aufstieg ausruhen.

- Warum kommt jemand auf den Gedanken, freiwillig einen Berg zu betreuen?

Winfried L. ist ein äußerst witziger Mensch und dazu Lokalpatriot. Er freut sich über das Interesse der Touristen, die nicht nur in der Sonne am Strand liegen, sondern auch das Hinterland erkunden – und seinen Berg.

- Wie ist das mit der Bank und dem Gipfelbuch abgelaufen?

Das Gipfelbuch hat L. spontan und ohne fremde Hilfe auf den Berg gebracht. Für den Antransport der robusten Bank halfen Freunde und Bewohner der Gemeinde.

- Wozu sind Bank und Buch auf dem Gipfel gut?

Die Bank auf dem Gipfel eines 18-m-Berges und ein Gipfelbuch im Briefkasten, das empfinden die gipfelstürmenden Touristen als eine witzige Idee, den Fremdenverkehr in diesem abgelegenen Teil der Ostseeinsel interessant und berichtenswert zu machen.

Ganz sicher fallen dir zu der Idee mit dem »Bergwart« noch viele Fragen ein. Mit der Anwendung der W-Methode hast du aber die Sicherheit, viele interessante Details recherchiert und nicht übersehen zu haben. Das werden auch deine Zuschauer so empfinden – natürlich nur, wenn aus Idee und recherchierten Fakten eine Geschichte entsteht und danach ein Video.

W-Fragen: Online-Tool

Weniger geübte Rechercheure finden im Internet als elektronische Unterstützung das W-Fragen Online-Tool [7]. Ursprünglich für Marketingaufgaben entwickelt, gibt dieses Tool Denkanstöße für die Formulierung eigener Fragestellungen bei Videorecherchen. Mit dem Begriff »Fasching« gefüttert, liefert es eine bemerkenswerte Wer-, Wie-, Was-, Wo-, Wieso-, Weshalb-, Warum-, Wofür-Fragenvielfalt:

- Wer, Fasching

- Fasching-Rätsel: Wer bin ich?

- Fasching: Wer bin ich?

- Faschingslied: »Wer soll das bezahlen?«

- Faschingslied: Wer will singen?

- Faschingslied: »Wer will fleißige Handwerker sehen?«

- Wer hat Fasching erfunden?

- Wer hat Faschingsferien?

- Wer feiert Fasching?

- Wer hat Faschingsferien 2024?

- Wer sagt Fasching?

- Was, Fasching

- Fasching: Was ist das?

- Fasching: Was wird gefeiert?

- Faschingsdienstag: Was ist das?

- Faschingskostüm: Was man zu Hause hat

- Faschingsferien: Was tun?

- Fasching: Was gehört dazu?

- Fasching: Was ist erlaubt?

- Fasching: Was ruft man?

- Fasching: Was essen?

- Fasching: Was tun?

- Wo, Fasching

- Wo Faschingskostüme kaufen?

- Wo Fasching feiern?

- Wo gibt es einen Faschingsumzug 2024?

- Wo sagt man Fasching, wo Karneval?

- Wo Faschingskostüm kaufen?

- Wo findet der Faschingsumzug statt?

- Wo gibt es Faschingsferien?

- Wo wird Fasching gefeiert?

- Wo kommt Fasching her?

- Wo kann man Faschingsschminke kaufen?

- Wieso Fasching

- Wieso wird Fasching gefeiert?

- Wieso beginnt Fasching am 11. November?

- Wieso feiert man Fasching?

- Wieso gibt es Fasching?

- Wieso heißt es Fasching?

- Wieso gibt es Krapfen zu Fasching?

- Weshalb Fasching

- Weshalb feiern wir Fasching?

- Warum Fasching

- Warum Fasching, für Kinder erklärt

- Warum Fasching im Kindergarten?

- Warum ist Fasching am 11.11.?

- Warum ist der Faschingsbeginn am 11.11.?

- Warum sind die Faschingsferien gestrichen?

- Warum macht man an Fasching Bilder für WhatsApp?

- Warum isst man Faschingskrapfen?

- Warum gibt es Faschingsumzüge?

- Warum feiern wir Fasching?

- Wofür Fasching

- Wofür steht Fasching?

Wer ein solches Tool einsetzt, was es ihm bringt, wo die Vorteile der Unterstützung liegen, wieso / weshalb / warum solche Tools hilfreich sein können, ist vor allem die Frage, wofür die Antworten verwendet werden.

Jeder Videomacher mag für sich beurteilen, wie hilfreich solche Unterstützung für die eigenen Recherchen ist. Mit einer gewissen Erfahrung in der Themenrecherche gehen die W-Fragen in Fleisch und Blut über.

Mit dieser Methode wird es uns zuverlässig gelingen, all jene Informationen zusammenzutragen, die ein Zuschauer beim Ansehen eines Videos erwartet.

Später werden wir zur Vorbereitung von Interviews mithilfe der W-Fragen unseren Gesprächspartnern interessante Antworten zu Ereignissen entlocken.

Das achte W

Sieben W-Fragen haben den Wissensdurst der späteren Zuschauer vorweggenommen. Wir haben uns siebenmal bemüht, viele Informationen für unsere Geschichte zu bekommen – sie ist jetzt schon bis ins Detail recherchiert. Mit dem achten W weiten wir unsere Neugier noch ein wenig aus und fragen, Wer ist unser Zuschauer – für wen machen wir das Video?

Eine Idee für das nächste Videoprojekt haben wir. Jetzt schnapp dir die Handykamera und zieh voller Tatendrang los.

Bitte noch einen Moment Luft holen, bevor es losgeht.

Von der Idee zur Geschichte

Nach der Recherche bist du sicher, alle wichtigen Informationen und Fakten zum Thema deines geplanten Videos gesammelt zu haben. Vermutlich stimmt das sogar. Alles in den gesammelten Recherche-Werken kommt dir wichtig, interessant und bedeutend vor, nichts überflüssig. Grob geschätzt wird das recherchierte Kinderfaschingsvideo mit ca. 45 Minuten Länge ein abendfüllendes Werk.

Fakten ordnen und aussortieren

Hast du eigentlich darüber nachgedacht, in welcher Reihenfolge das noch zu drehende Material im Video erscheinen soll? Am Anfang des Videos ein Titel und am Ende der Abspann mit einer Danksagung an die Beteiligten – so viel steht fest. Für die gesammelten Fakten und Ereignisse und deren Position im Video solltest du eine Art Fahrplan entwickeln.

Wie ein Streckenplan geht es dabei vom Startpunkt über viele Stationen zum Ziel. Dabei legst du konkret fest, welche Stationen an der Strecke liegen sollen. Gibt es Hauptstationen, an denen Wichtiges passiert, willst du an jeder »Milchkanne« haltmachen oder legst du Wert auf Tempo und lässt Nebensächliches »links« liegen? Der Fahrplan verlangt also, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden, gegebenenfalls auszusortieren, aber auch übersehene Stationen hinzuzufügen und die Reihenfolge der Stationen genau festzulegen.

Mit dem Zettelkasten zur Story

Videoeinsteiger verlagern die Arbeit an dem Storyfahrplan gern auf einen Zeitpunkt nach den Dreharbeiten. Sie leben mit der Hoffnung, das gedrehte Material zu schneiden und so zu sortieren, dass dabei ihre Videostory entsteht. Häufig erleben sie dabei eine herbe Enttäuschung. Einstellungen fehlen. Wichtige Fragen im Interview mit einem Protagonisten – vergessen. Einstellungen passen nicht aneinander. Nachdrehen ist häufig keine praktikable Option. Der Drehort zu weit entfernt, das Ereignis nicht wiederholbar – alles sehr schade.

Zu wenig Gedrehtes ist tragisch, also lieber die Kamera auf alles und jeden draufhalten und los? Auch diese Strategie birgt Risiken und garantiert kein Erfolgsvideo. Zu viel gedrehte Einstellungen oder ganze Sequenzen wegzuwerfen, schmerzt unendlich. (Zu viel) gedrehtes Material verleitet dazu, es auch zu verwenden. Videos inhaltlich zu überfrachten, sie langatmig oder gar langweilig zu machen – das möchtest du weder dir noch den künftigen Zuschauern antun.

Wie also entsteht ein guter Fahrplan für ein Video? Mit der Verwendung hilfreicher Werkzeuge konntest du bereits Erfahrungen sammeln. Das wird beim Fahrplanentwurf nicht anders sein.

Als erprobte Hilfsmittel kommt dabei (spezielle) Schreibsoftware zum Einsatz oder ein Päckchen Karteikarten. Um zusätzlichen Einarbeitungsaufwand zu vermeiden, sollten Videoeinsteiger auf die Verwendung spezieller Software verzichten. Deine Rechercheergebnisse hast du auf einem Blatt, nein, auf vielen Blättern erfasst.

Jedes einzelne Rechercheergebnis überträgst du auf eine Karteikarte.

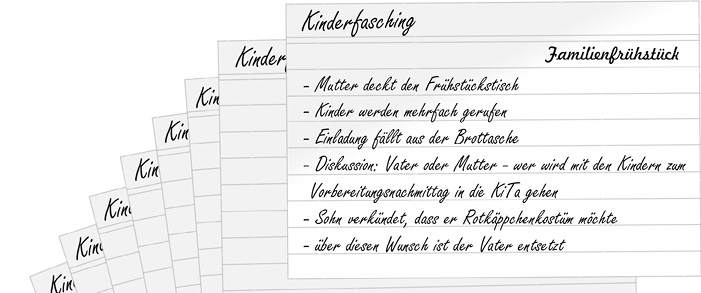

Abb. 3.2: Story auf Karteikarten – Einsortieren – Aussortieren – Umsortieren

Fasse dich dabei möglichst kurz. Beschränke dich auf wesentliche Inhalte. Übertrage nicht ganze Gesprächspassagen, sondern nur deren Kerngedanken. Sei unbedingt sparsam mit Hinweisen zum eigentlichen Dreh, zur Einstellungsgröße und zum Kamerastandort.

Das geplante Video als Folge von Stationen zwischen Start und Ziel lässt sich extrem flexibel (vor-)bearbeiten, ohne dass du eine einzige Einstellung drehen musst. Für jede Karteikarte kannst du entscheiden, welche Karteikarte ihr folgen und welche ihr vorausgehen soll. Immer wieder kannst du überlegen und probieren, ob die Reihenfolge der Karteikarten verändert werden muss, welche Karteikarte weiter im Spiel ist und welche entfallen kann. Diese Karteikartenmethode verwenden manche Autoren als Hilfe beim Schreiben von Romanen – und sind damit sehr erfolgreich.

Wenn du anhand der Informationen auf den Karteikarten einem anderen dein geplantes Video erzählen kannst, ist das Ziel erreicht und du hast eine Geschichte erzählt. Du kannst dich als Naturtalent im Geschichtenerzählen bezeichnen. Aber was tun, wenn das Erzählen nicht gelingt?

Storytelling auf Griechisch

Das nüchterne Aufzählen von Fakten reißt kaum einen Menschen »vom Hocker«. Gefragt ist Interessantes, Spannendes, Fesselndes. Seit Urzeiten erzählen sich Menschen ihre Lebensweisheiten und Träume, ihre guten und schlechten Erlebnisse in Form von Geschichten. Sie sind das älteste Mittel zum Austausch von Informationen. Ob am Lagerfeuer erzählt, in einem Buch aufgeschrieben oder als Video gestaltet – Geschichten sind dann wirkungsvoll, wenn sie Gefühle der Menschen ansprechen.

Ein Kind, das sich etwas ganz Besonderes wünscht. Ein schwieriger Auftrag in der Firma, von dem Arbeitsplätze abhängen. Ein Projekt in der Verwaltung, das Menschen überzeugen soll, gewohnte Verhaltensweisen zu ändern. Ein Schlosser, der mit Ideen und voller Enthusiasmus Urlauber in sein Dorf locken will. Immer sind es Menschen, die als Protagonisten in unseren Videos das Interesse der Zuschauer wecken.

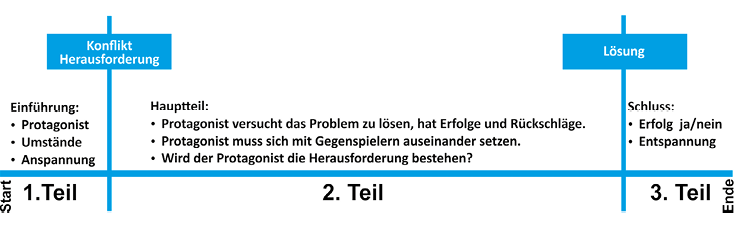

Der Wunsch, Geschichten interessant zu erzählen, ist nicht ganz neu und hat die Menschen bereits vor fast 2300 Jahren interessiert. Zumindest lassen Fragmente erhaltener Vorlesungsunterlagen des Griechen Aristoteles diesen Schluss zu. Unter dem Titel Poetik setzte sich der Gelehrte mit der Dichtkunst auseinander und gliederte Geschichten in drei inhaltlich unterscheidbare Teile (Akte), in denen sich alle Teile aufeinander beziehen.

Im 1. Teil werden der Protagonist und die Begleitumstände vorgestellt. Danach kommt es zu einem Konflikt, einer Herausforderung für den Protagonisten, die er im 2. Teil bestehen muss. Der 3. Teil führt zur Lösung des Konfliktes.

Abb. 3.3: Der Drei-Akte-Storyaufbau – Anfang, Mitte, Ende

Die von Aristoteles geschaffenen Analysen und Empfehlungen sind bis heute gültig und als Strukturgerüst für das Erzählen unsere Videogeschichten geeignet.

Fasching im Kindergarten

- Der Sohn will zum Kindergartenfasching im Rotkäppchenkostüm auftreten. Sein Papa ist entsetzt und möchte das verhindern. Papa gegen den Rest der Familie – wie wird das ausgehen?

- Einen Tag vor dem Faschingsfest im Kindergarten »spielt« der junge Hund der Familie das Rotkäppchenkostüm in Fetzen. Wie wird die Teilnahme am Kinderfasching doch noch gerettet?

Bergwart auf einer Ostseeinsel

- Ein Gipfelbuch auf dem 18 m hohen Hügel zu platzieren, macht nur Sinn, wenn dort auch eine Bank steht. Wer soll die Bank auf den Berg bringen und dort sicher montieren?

Die Freisprechung

- Lernschwierigkeiten in der Schule, häusliche Umstände oder traumatische Erlebnisse können dazu führen, dass jungen Menschen der Weg einer regulären Berufsausbildung verwehrt ist. Wie ist ihnen die Integration in das Berufsleben trotzdem gelungen?

Das Lastenradprojekt

- Immer engere Innenstädte verlangen nach innovativen Verkehrs- und Transportlösungen. Lastenfahrräder (LF) könnten Abhilfe schaffen. Aber für wen sind sie eine Alternative zum Auto? Wie gelingt es einer Stadtverwaltung, Menschen zum »Umsatteln« zu bewegen?

Am Anfang eines Videos erfährt der Zuschauer, worum es in der Geschichte geht, in welcher Gegend sie spielt, wie die äußeren Umstände sind und welche Protagonisten eine Rolle spielen. Dann folgt immer ein Problem, eine Herausforderung, ein Konflikt. Das alles weckt seine Neugier. Wird sich der Protagonist der Herausforderung stellen? Kann er die ihm gestellte Aufgabe lösen? Wie wird er mit den zu erwartenden Widerständen umgehen? Wird er am Ende erfolgreich sein? Der Zuschauer möchte wissen, wie die Geschichte weitergeht, ob und wie sie zu einer Lösung gebracht wird.

Die Fakten hast du mit dem W-Fragen bereits gesammelt. Jetzt baust du sie in deine Videogeschichte ein.

In jeder Geschichte gibt es mindestens ein Problem bzw. eine Herausforderung.

Im weiteren Verlauf zeigt das Video Ereignisse und Entscheidungen von Menschen in Bezug auf das Problem / die Herausforderung. Dabei sind richtige und falsche Entscheidungen menschlich und normal. Im Video beeinflussen sie den Weg zur Lösung des Problems, entscheiden letztlich, ob das Problem, die Herausforderung bewältigt wird.

Über die Ereignisse, die Protagonisten, ihre Irrtümer und ihr richtiges Handeln erzählt dein Video. Dieser Teil ist immer der umfangreichste des gesamten Videos.

Fasching im Kindergarten

- Diskussion in der Familie am Frühstückstisch – ergebnislos.

Gespräch mit Kindergärtnerin über das Problem – dito

Vater informiert sich in Fachliteratur. Er wird einsichtig.

Vater bleibt grimmig, stimmt aber zu, Sohn darf als Rotkäppchen zum Fasching.

Die Kostümzutaten wie Stoff, ein Korb werden beschafft.

Mutter und Sohn gemeinsam beim Vorbereitungsnachmittag

Bergwart auf einer Ostseeinsel

- Bergwart erzählt im Rückblick:

Zuerst war der Briefkasten an einem Eisenstab befestigt, das war nicht sehr stabil.

Eine stabile ziemlich vermoderte Bank fand sich im nahe gelegenen Dorf.

Der Bergwart reparierte die Bank in seiner Werkstatt, sein Chef ließ ihn dort nach Feierabend arbeiten.

Ein Bauer mit schwerer Technik aus dem Landwirtschaftsbetrieb transportierte die Bank.

Den Briefkasten schraubte der Bergwart an die Rückseite der Bank.

Dem Bergwart fällt der Aufstieg zunehmend schwer.

Trotz seines Alters kümmert er sich um »seinen« Berg.

Die Freisprechung

- Drei Absolventen erzählen ihren Weg ins Berufsleben:

Madeleine hat nach der Ausbildung als Bürokraft in den USA gearbeitet,

besucht Ausbildungsräume, trifft frühere Ausbilder.

Remo arbeitete nach erfolgreicher Tischlerlehre bei einer Firma, die in Norwegen Holzhäuser baut,

er begegnet dem Lehrmeister, dem er seine gute Ausbildung verdankt.

Niko steht kurz vor dem Abschluss als Koch,

in Spanien wartet bereits eine Stelle als Beikoch auf ihn.

Das Lastenradprojekt

- Projektpartner bereiten den Start des Projekts vor.

Projektpartner der Stadt und der Hochschule erarbeiten Konzeption.

Stärken und Schwachstellen des Einsatzes von LF werden analysiert.

Ein Marketingkonzept wird entwickelt.

Erfolgsschlüssel – die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und begleitender Hochschuleinrichtung wird vorgestellt.

Die Geschichte zeigt den Weg zur Lösung des Problems.

Nicht für jedes Problem findet sich eine Lösung und nicht jede Herausforderung endet glücklich. Ein Happy End ist deshalb in deinem Video nicht inklusive. Auch kann sich die Geschichte so verzweigen, dass mehrere Erzählstränge entstehen und zu keiner klaren Lösung führen. Dennoch verlangt jedes Video und jeder Zuschauer nach einem möglichst verständlichen Finale. Hat der Protagonist es geschafft, hat die Herausforderung ihn gestärkt, konnte er das Problem lösen?

Fasching im Kindergarten

- Familie beim Fasching im Kindergarten

Die Familie feiert mit Tochter und Sohn – im Rotkäppchenkostüm – den Kinderfasching; Superstimmung.

Während einer Pfannkuchenpause erklärt die Tochter ihrem entsetzten Vater, dass sie zum nächsten Fasching als Jäger verkleidet gehen wird.

Bergwart auf einer Ostseeinsel

- Bergwart beim Aufstieg

Ein letztes Mal (im Video) erklimmt der Bergwart seinen Berg, um das Gipfelbuch zu kontrollieren, es ist bis zur letzten Seite gefüllt.

»Das 11. Gipfelbuch«, sagt er stolz und legt ein neues in den Briefkasten.

Die Freisprechung

- Freisprechung, sehr feierlich

Die »Formel« zur Freisprechung wird verlesen, dazu zwei Kerzen angezündet und die Holzlade mit den Urkunden geöffnet.

Das Lastenradprojekt

- Bezug einer Studenten-WG

eine Gruppe Studierender beim Beladen eines Lastenfahrrades; Abladen vor der neuen Wohnung

Fahrt mit dem unbeladenen LFR durch die mit Autos verstopfte Stadt

erneutes Beladen, diesmal mit Gitarren, Schlagzeug – Bandmusik erklingt

Ebenso legitim die Feststellung, dass der Protagonist scheitern musste. Überfordert von persönlichen Herausforderungen, widrigen Begleitumständen, einer Erkrankung, der nicht vereinbarungsgemäßen Lieferung des Materials – oder was sonst alles im Leben schiefgehen und ein gutes Ende verhindern kann.

Selbst wenn das zu Beginn eingeführte Problem am Ende des Videos nicht gelöst ist, solltest du deinen Zuschauer mit einer klaren Botschaft entlassen. Vielleicht mit dem Hinweis, dass der Protagonist noch keine Lösung herbeiführen konnte, aber daran arbeitet.

Videos mit offenem oder unklarem Ende regen selten die Fantasie der Zuschauer an. Sie hinterlassen eher ein Gefühl der Leere und Unfertigkeit. Der Zuschauer fühlt sich alleingelassen und unbefriedigt.

Jede Geschichte wird mit einem Finale aufgelöst.

Die Aufteilung einer Geschichte in drei Abschnitte hat sich seit Aristoteles bis heute als äußerst praktisch erwiesen. Bekannt unter dem Namen 3-Akt-Modell ist sie ein sehr robustes Werkzeug zum Geschichtenerzählen. Sie funktioniert bei der Gestaltung des Aufbaus von Romanen, Spielfilmen oder Dokumentationen und versagt selbst bei kurzen Berichten nicht. Bediene dich dieses Werkzeugs zum Strukturieren deines Materials, deiner Geschichten und Videos, solange du nichts Besseres findest.

Seit Aristoteles in seinen Schriften die dramaturgischen Grundlagen für das Storytelling – der moderne Ausdruck für das Geschichtenerzählen – aufschrieb, sind viele Bücher zu diesem Thema entstanden. Zu den kurzweiligsten zählt sicher »Aristoteles in Hollywood« [11] des finnischen Autors Ari Hiltunen.

Zeile für Zeile

Deine Videostory ist gründlich recherchiert, die Karteikarten storygerecht sortiert, die Fakten geordnet, die Story steht. Mit dem Zettelkasten zum Drehen zu marschieren, ist dir zu unpraktisch? Was, wenn er dir versehentlich herunterfällt? Dieses Risiko scheuend, sitzt du eines Abends erneut am Computer und überträgst den Inhalt der zusehend abgegriffenen Karteikarten in ein Textprogramm. Ob dabei eine Textverarbeitung zum Einsatz kommt oder ein tabellenfähiges Programm, ist gleichgültig. Hauptsache, du kannst flüssig damit schreiben, löschen und am Ende ausdrucken.

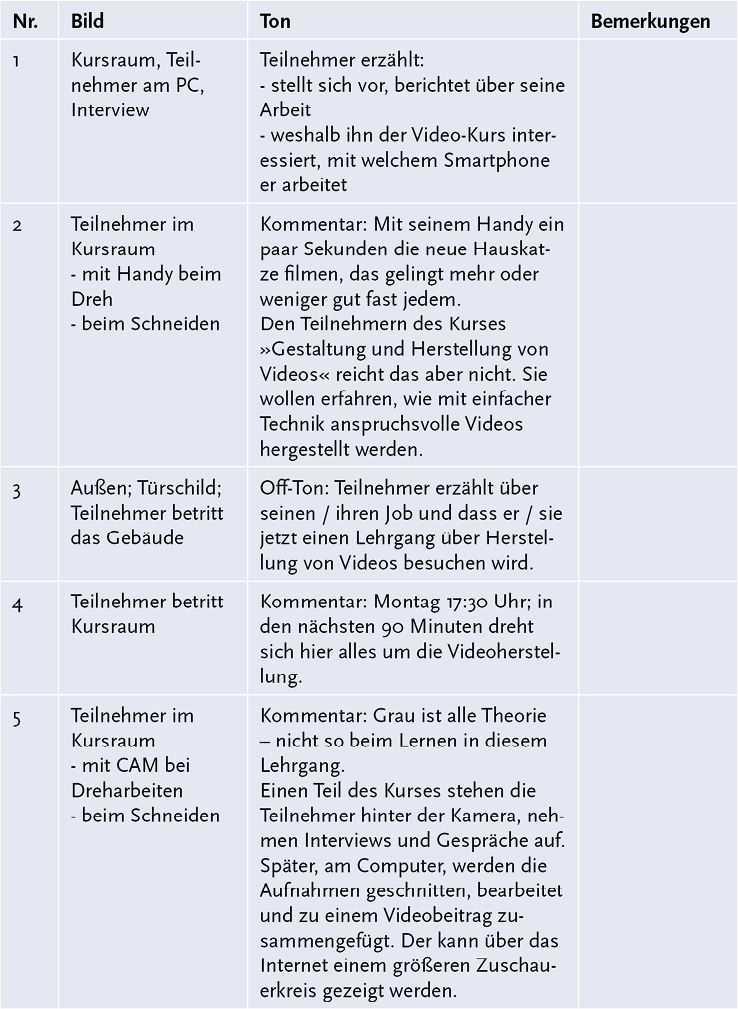

Noch einmal läuft die Geschichte vor deinem geistigen Auge, bevor der echte Dreh beginnt. Zeile für Zeile schreibst du die Geschichte in eine Tabelle. Immer der gleiche Aufbau: Einer fortlaufenden Nummer folgt das Bild. Hier trägst du ein, wo gedreht wird, wer und was zu sehen sein wird. Unter Ton steht, was der Zuschauer später zu hören bekommt. Ein Interview, einen Kommentar, den O-Ton eines Protagonisten.

Brauchst du besondere Requisiten, Leuchten oder andere Hilfsmittel, hältst du das unter Bemerkungen fest.

Die Teilnehmer eines Kurses über Videoherstellung bekamen die Aufgabe gestellt, eine Geschichte zu entwickeln und diese als Video herzustellen. Das Thema (die Idee):

Entwickeln Sie eine Geschichte über den Besuch eines Kurses zum Thema Videoherstellung.

Bei der Aufgabenstellung für das zu erarbeitende Video war zu berücksichtigen, dass die Kursteilnehmer sehr unterschiedliche fachliche und berufliche Voraussetzungen mitbringen. Das beschränkte die Themenwahl erheblich. Die einzige sichere Gemeinsamkeit aller Kursteilnehmer war ihr Interesse und ihre gleichzeitige Teilnahme an diesem Video-Kurs.

Den Drehfahrplan – nachfolgend ein Ausschnitt – entwickelten Teilnehmer des Videokurses gemeinsam.

Zerlege deine Geschichte in möglichst viele Zeilen. Je detaillierter du alles aufschreibst, desto weniger vergisst du beim Dreh. Deinen Helfern kannst du diesen Drehfahrplan vorab zusenden. Sie bekommen so einen guten Einblick in die anstehenden Aufgaben und können dich besser unterstützen.

Da Änderungen deines Drehfahrplans kaum ausbleiben werden, solltest du auf jeder Seite und gut lesbar die Information »geändert am xx.xx.20xx« erfassen.

Es mag sein, dass erfahrene Videomacher an diese Stelle einwenden, den Verwirrung stiftenden Begriff Drehfahrplan besser gegen die Bezeichnung Drehbuch auszutauschen. In der Geschichte der Drehbuchentwicklung hat es viele Jahre gebraucht, ehe sich aus sporadischen Aufzeichnungen für einen Film hochnormierte und viele Details einer Filmproduktion enthaltende Werke entwickelten. Daher sollte man Drehfahrplan und Drehbuch nicht synonym verwenden.

Gestaltungsmittel festlegen

Vor deinem geistigen Auge läuft alles ab, als wäre das Video bereits gedreht und fertig geschnitten. Du kannst an dieser Stelle stolz sein auf das bisher Geleistete. Würdest du jetzt die Geschichte mit ihren Konflikten, Handlungen und Orten in der Reihenfolge der sortierten Karteikarten aufschreiben, es wäre perfekt. Jedes Gespräch, jeder Streit, jeder Gefühlsausbruch der Protagonisten, Wort für Wort auf Papier bringen, die Orte der Handlung bis ins Detail beschreiben ... du hättest vermutlich ein veröffentlichungsfähiges Buch in der Hand.

Aber wolltest du nicht ein Video machen?

Bei einer aufgeschriebenen Geschichte findet der Austausch von Informationen ausschließlich durch Mittel der Sprache statt. Jede Aktion und jede Handlung in der Geschichte muss sehr genau beschrieben werden, damit im Kopf des Lesers Bilder daraus entstehen. Dieser Vorgang findet beim Lesen eines Textes – egal ob Roman oder Zeitungsnotiz – ständig statt. Ein (guter) Autor von Texten beherrscht diesen Vorgang dann optimal, wenn es ihm gelingt, Bilder in den Köpfen der Leser zu erzeugen. Werden diese Kopfbilder zu Emotionen, dann hat das Geschriebene seine Aufgabe erfüllt.

Ebenso wie Autoren von Texten die »richtigen« Worte finden müssen, geht es uns Videomachern. Dabei gibt es eine »schlechte« und eine »gute« Nachricht.

- Die Macher von Videos müssen sich nicht auf das Gestaltungsmittel Text beschränken. Sie haben als Mittel zur Gestaltung eines Videos Bilder, Töne, Interviews, Kommentare, Musik, Geräusche zur Verfügung.

- Die Macher von Videos müssen den Einsatz dieser Gestaltungsmittel lernen: Bilder, Töne, Interviews, Kommentare, Musik, Geräusche.

(Du kannst entscheiden, welche Nachricht gut / schlecht ist.)

Für die Umsetzung deiner Geschichte in ein Video wirst du weitere Werkzeuge und Gestaltungsmittel kennenlernen und bei Bedarf auf sie zurückgreifen.

- Orte für Außen- und Innenaufnahmen

- der jeweilige Standort der Kamera, also Einstellungsgrößen und Perspektiven

- wann und wo wir uns zum Drehen mit den Protagonisten und Interviewpartnern treffen

- wie wir diese bei Interviews ins Bild setzen

- welche Fragen im Interview gestellt werden

- die Lichtverhältnisse an den Drehorten

- welche Schnittbilder wir unbedingt brauchen

Gleich geht’s los.

Bitte noch einen kleinen Moment Geduld. Einige Informationen sind noch notwendig.